I/M ONLINE

伊丹市の歴史

江戸時代の村

下河原―猪名川の渡しと高瀬舟―

下河原とは

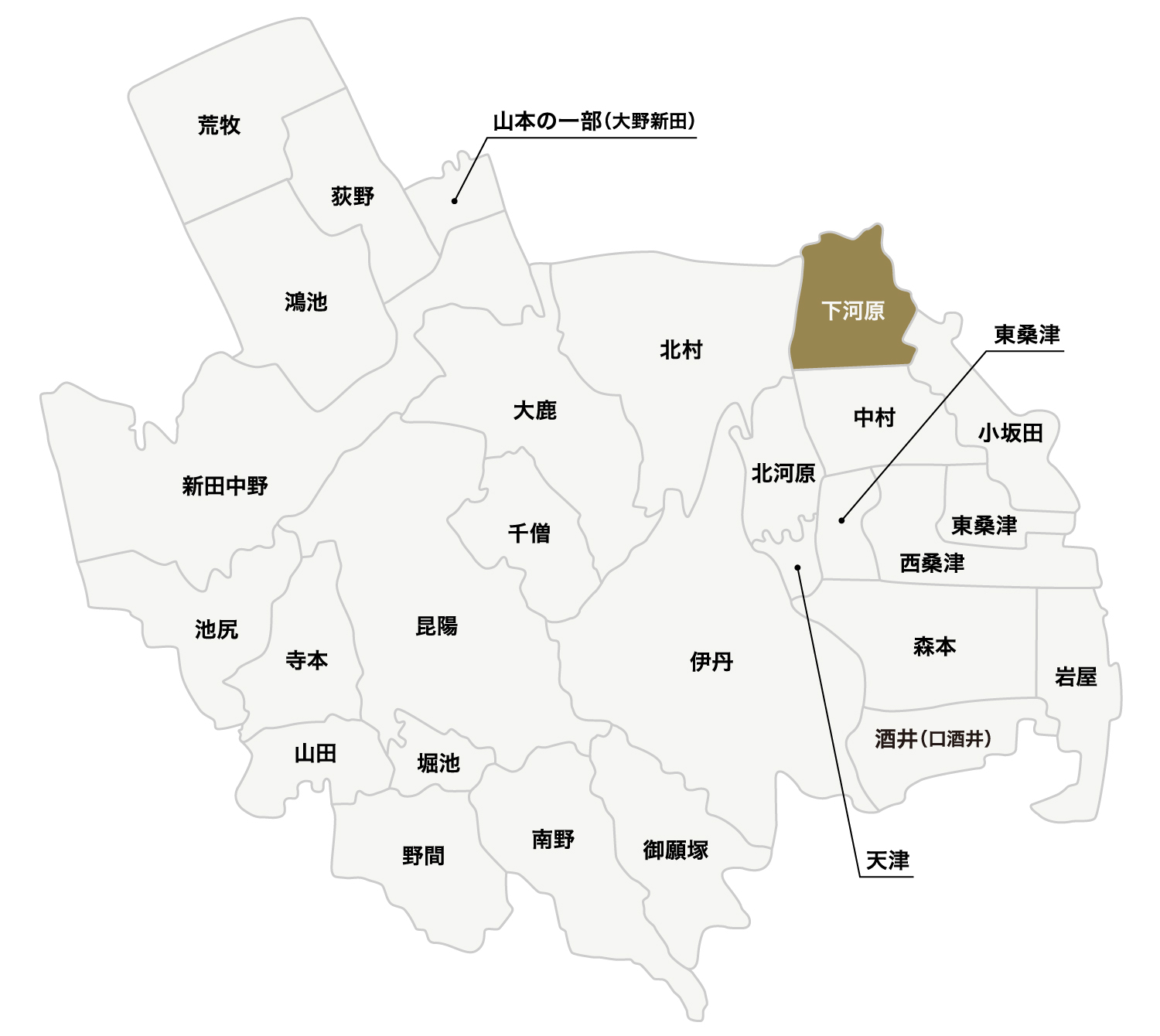

下河原は伊丹市域北東部の猪名川左岸に位置し、大阪府池田市に隣接した地域です。村内を箕面川が貫流し、猪名川に注ぎ込んでいます。

江戸時代、西国街道が村を東西に横断しており、この下河原の地で猪名川を渡る交通の要所でもありました。天明4年(1784)には、伊丹や池田の酒荷を運ぶための猪名川通船の願いが認められ、その拠点となったため、船番所や問屋場が設けられます。

氏神は太神宮(現皇大神宮)と今在家村(現池田市)にある十二宮で、寺院は浄土真宗本願寺派の浄源寺があり、用水は柏原・ニーガイなど多数の出水(ですい、湧き水のこと)より得ていました。

明治22年(1889)に小坂田村・酒井村などの7ヶ村と合併して神津村となり、昭和22年(1947)には伊丹市の大字となりました。

複雑な入り組み支配

下河原村は、一部が慶長4年(1599)に旗本船越氏の知行となり、そのまま明治維新を迎えます。残る幕府領は寛永3年(1626)に武蔵国岩槻藩領、慶安元年(1648)再び幕府領、同2年から武蔵国岡部藩領、慶応4年(1868)からは三河国半原藩領となります。村の北東部は摂津国麻田藩の越石地となっており、船越氏領と複雑に入り組んでいました。越石とは、知行割をしたときに一地域で不足したわずかの石高を隣接地域で補うことです。

村に残る天保14年(1843)の「明細帳」などによると、岡部藩領が209石5斗、豊嶋郡添高が49石5斗7升、越石地が28石9斗7升5合であることが分かります。このほか、猪名川沿いには幕府領の流作地6石1斗2升8合があり、年貢の勘定は本村とは別に行なわれていました。

通船の許可をめぐって―猪名川と通船―

猪名川は、兵庫県川辺郡猪名川町にある丹波山地大野山を源とし、兵庫県尼崎市で神崎川に流れ込んでいます。川西市あたりでは川幅は300メートルにも達し、幹川の全長は43.2キロメートルにも及びます。江戸時代には「池田川」とも呼ばれていました。

下河原地域は、猪名川と箕面川の合流地点の東岸に位置しています。江戸時代の猪名川は洪水になりやすく、川沿いの村々は農地にならない「流作場」を抱えることになりました。その一方で、土砂が堆積して川底が高く、夏季には渇水になりがちでした。

江戸時代になると、猪名川に川船を浮かべて商品を運ぼうという動きが活発になります。通船の開発には幕府や領主の許可が必要であったため、様々な地域の人々が通船の許可を求めて通船願を提出しました。しかし、猪名川から用水を得ている村々や、伊丹・池田の馬借(馬を使った運送業者)の反対にあい、通船はなかなか許可されませんでした。

現在分かっている最古の通船願は、寛永12年(1635)に酒井村の治右衛門から出されたものです。江戸時代初期の通船願は、伊丹や池田の物資を下流へ運ぶことを主な目的としていました。また、詳細は不明ですが、多田鉱山から産出される銅の輸送を視野に入れていた可能性もあります。

その後、延宝~元禄期(1673~1703)にかけて、通船願が相次いで出されるようになりました。農民的商品流通の発達によって、新規事業の請負を願い出る風潮が広まったためです。この頃の通船は池田の酒荷の輸送が主な目的で、池田の馬借との間では補償の交渉なども行なわれています。

宝永~享保期(1704~1735)の通船願は、摂津北部の物資や年貢米の輸送を目的としています。この頃から、多田御家人(多田満仲の家人という由緒を持つ村の有力者)による通船願も繰り返されています。

宝暦~安永期(1751~1780)にかけては、幕府が冥加金(営業税)の上納と引き換えに株仲間や事業請負を認める政策をとったことから、通船願も続出しました。この頃の通船願は、池田・伊丹の酒荷や酒米の移出入、両町に集まる商品の移出を主な目的としていました。特に、池田から伊丹へと主な狙いが変化していることが注目されます。関係者との間で補償の交渉も行なわれました。

通船の許可と営業の開始

江戸時代初期から相次いで出された通船願はことごとく却下されていましたが、天明4年(1784)、ついに幕府からの許可が下りました。安永9年(1780)に京都・伏見船の元締である坪井喜六が江戸勘定奉行に出した通船願が認められたのです。

この通船願が許可された背景には、伏見船の困窮がありました。明和元年(1764)、幕府への運上銀(うんじようぎん、営業税)の減額を願い出て却下された坪井が、代わりに猪名川通船を引き受けたいと申し出たのです。

関係者との交渉を経て、坪井が出した通船計画は次のようなものでした。

①下河原を船着場としてそれより上流は通船しない。

②池田―下河原間は陸送して、池田馬借の働き場所を確保する。

③領主近衞家の反対により、当面伊丹の荷物は船積みしない。

④用水取得のため、夏季は休船する。

この結果、天明4年正月18日、勘定奉行赤井忠晶が通船を許可し、3月には坪井に正式な申渡しがありました。そして、下河原―戸之内(現尼崎市)間のみの通船であること、用水が不要の季節だけ運航すること、船賃は陸送の2割安とすることなどを条件に、猪名川通船が始まったのです。

伊丹の酒荷をめぐって―伊丹への乗り入れ―

池田の酒荷と同じく、伊丹の酒荷の輸送も、猪名川通船の重要な目的の一つでした。しかし、通船開始後もしばらく伊丹の酒荷は船で運ばれることはありませんでした。伊丹の酒荷は江戸時代前期から神崎(現尼崎市)の馬借によって運送されており、その関係を重視した伊丹の領主・近衞家が許可しなかったからです。

文化8年(1811)、坪井喜六は伊丹に対して通船の交渉を始めます。一度は不調に終わったものの、文化12年(1815)に再び伊丹着船を願い出て、文政2年(1819)ついに近衛家からの許可が下ります。雲正坂下に船着場がつくられ、伊丹の酒荷は戸之内村の対岸である庄本村(現尼崎市)へと積み下されることになりました。酒荷を安く大量に運送できる猪名川通船は、伊丹そして近衛家にとっても魅力的であったのでしょう。

しかし、この通船の許可によって、神崎の馬借との関係は悪化しました。文政3年(1820)の夏に猪名川が干上がり通船不能となった際にも、神崎の馬借は酒荷の輸送を引き受けなかったようです。そのため、近衞家は神崎の馬借との関係を修復すべく、酒荷は今まで通り神崎へ送るようにとの申し渡しを出しました。坪井に対しては、通船ができない夏季の荷物の輸送手段を確保するように指示しています。

そして、文政5年(1822)、神崎の問屋の荷物引受に問題が生じて、酒荷の輸送が滞ったことをきっかけに、神崎の馬借との関係は決定的に悪くなりました。近衞家は神崎への酒荷の輸送を一切禁止し、伊丹の酒荷は猪名川通船で運ばれることが多くなりました。

ただし、神崎は地理的に便利な場所にあったため、取引を完全にやめてしまうわけにもいきませんでした。文政13年(1830)、近衞家は伊丹の酒荷の輸送には猪名川通船と神崎への陸送を併用することを決め、通船8割・陸送2割という比率を守るよう申し渡しました。

問屋の交代と通船の再興

多くの反対を押し切って開始された猪名川通船でしたが、その経営は決して順調であったとはいえず、絵図や古文書の記述から、寛政期(1789~1800)ごろに一時中絶していたと考えられています。

荷主から口銭をとって荷物を預り、中継地に運んで仲買人などにさばく人々のことを問屋といいます。特に猪名川通船においては、問屋は船持も兼ねており、船方全体の元締のような存在でもあったようです。

通船初期の下河原の問屋・荒物屋長四郎は、寛政9年(1797)に借銀がかさみ、所持する建家(問屋場・問屋敷)を売り払うことになりました。このときには、すでに通船は中絶していたようで、寛政~文化年間につくられた「山崎通分間延絵図」にも「船番所跡」という記載が見えます。

その荒物屋長四郎の問屋場を購入したのは、太郎兵衛・甚右衛門でした。2人は寛政8年(1796)に領主・安部氏に船着場の問屋を引き受けることを願い出て、翌年に許可されます。これ以降、明治に至るまで下河原の問屋はこの2人がつとめました。

下河原以外の問屋も、経営不振のために交代することが多かったようです。伊丹の能勢屋清蔵は文政5年(1822)に利兵衛に、庄本の三田屋元三郎も文政11年(1828)ごろに清吉に交代しており、猪名川通船の問屋経営がいかに不安定であったかを物語っています。

猪名川の渡し

猪名川の渡しは、通常は歩渡でした。天保年間の「山崎通宿村大概帳」によると、人は人足が背負い、駕籠や荷物は「輦台(れんだい)」と呼ばれる人足の担ぐ道具に乗せて川を渡るとあります。川越賃は、その時々の水深によって異なっていました。幕府の役人などが公用で通行する場合には村が人足を負担しましたが、それ以外の場合には川越賃を受け取って川を渡していました。また、川の水が少ない時には人足を雇わず歩いて渡ることもあったようです。

また、西国街道は通行量が多かったため、「百姓自分渡舟」もありました。「百姓自分渡舟」とは、幕府公認のものではなく、百姓が営業する渡し船です。渡し船新造の際には、領主から奨励金も支給されたようです。

さらに、「山崎通宿村大概帳」や「川々堤防外御普請所取調帳」には、毎年9月~3月の間には板橋が架けられることが記されています。冬季は水量が少ないので橋を架けることができたのでしょう。また、元治2年(1865)には、長州征伐から帰還する尾張藩の徳川慶勝一行のために仮橋がかけられ、川沿いの下河原村・北村・辻村で費用を負担しています。